Im Z-M-I, dem Zehn-Minuten-Internet Newsletter berichten Franz-Reinhard Habbel und Gerd Landsberg jeden Sonntag über interessante Links (heute u.a. Steuereinnahmen gestiegen) aus dem Internet für Bürgermeister:innen und Kommunalpolitiker:innen.

Steuereinnahmen im vergangenen Jahr trotz Rezession gestiegen

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im vergangenen Jahr trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage um fast vier Prozent gestiegen.

Manifest für Regionales Gestalten

Die „Werkstatt der Mutigen“ hat ein Manifest für regionales Gestalten – für Mut und neue Gestaltungskraft in Deutschland“ vorgelegt. „Deutschland ist ein Land voller Gestalter:innen. Ob Bürgermeister:in, lokale Unternehmer:innen, gemeinwohlorientierte Engagierte oder Initiator:in eines Vereins: Menschen, die Probleme vor Ort angehen, Allianzen bauen und gemeinsam pragmatische Lösungen entwickeln. Gerade in einer Zeit, in der das Vertrauen in den Staat schwindet, können Regionale Gestalter:innen durch Pragmatismus, Lösungs- und Bürgerorientierung ein Vorbild sein. Jetzt ist die Zeit für einen neuen zukunftsgewandten, lösungsorientierten und parteiübergreifenden Politikstil – diesen leben Regionale Gestalter:innen bereits heute vor!“, heißt es dort. Gesucht werden Unterstützer des Manifestes.

Gespräche über Schutz kritischer Anlagen gescheitert

Um die kritische Infrastruktur vor Sabotage, Terror oder Naturkatastrophen zu schützen, wollte die Bundesregierung strengere Regeln verabschieden. Die sind nun aber erstmal vom Tisch, weil SPD, Grüne und FDP sich nicht einigen konnten.

Stärkung der Region Bundesstadt Bonn auf der Grundlage des Berlin/Bonn-Gesetzes

Der Bund, die Länder NRW und Rheinland-Pfalz und die Region Bundesstadt Bonn haben einen Letter of Intent zur weiteren Stärkung der Region vorgelegt.

Personalnot und Digitalisierung: Deutschlands Kommunen am Scheideweg

Deutschland droht eine gravierende Personalnot, die in den kommenden Jahren nahezu alle Bereiche treffen wird. Bis 2035 gehen rund sieben Millionen Arbeitskräfte in den Ruhestand – ein Siebtel des Arbeitsmarktes. Auch die Kommunen stehen vor enormen Herausforderungen: In den nächsten zehn Jahren werden mehr als 500.000 Beschäftigte in Rente oder Pension gehen, was rund 30 Prozent der kommunalen Belegschaft ausmacht.

Diese Entwicklung trifft auf steigende Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger, die von ihren Städten und Gemeinden nicht weniger, sondern mehr Leistungen erwarten. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie diese Erwartungen unter den gegebenen Umständen überhaupt erfüllt werden können.

Neue Ansätze sind notwendig, aber nicht ausreichend: Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir die bestehenden Arbeitskräfte länger im Berufsleben halten können. Neue Arbeitszeitmodelle oder Anreize, Teilzeitstellen auf Vollzeit zu erhöhen, sind Ansätze, die helfen können. Aktuell arbeiten im öffentlichen Dienst rund 34,8 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit – ein enormes Potenzial. Doch auch diese Maßnahmen werden das Problem bestenfalls abschwächen, nicht jedoch lösen.

Was dringend gebraucht wird, ist ein Umdenken auf Bundes- und Landesebene. Der Gesetzgeber muss berücksichtigen, dass neue Vorschriften und Vorgaben, so gut gemeint sie auch sein mögen, in vielen Kommunen mangels Personal schlicht nicht umsetzbar sind. Es braucht einfachere, pauschalierte Regelungen, die vor Ort auch tatsächlich vollzogen werden können.

Digitalisierung als Schlüssel zur Entlastung: Eine entscheidende Chance liegt in der Digitalisierung. Sie bietet die Möglichkeit, viele Verwaltungsprozesse effizienter und bürgerfreundlicher zu gestalten. Doch hier steht Deutschland noch immer am Anfang. Die Ziele des Onlinezugangsgesetzes wurden eindeutig verfehlt, und die Verwaltung ist weit davon entfernt, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen.

Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich Verwaltungsleistungen nach dem „Amazon-Prinzip“: heute beantragt, morgen erledigt. Dafür braucht es entschlossene Maßnahmen, allen voran eine digitale Identität für alle. Nur so kann die Verwaltung verlässlich feststellen, ob die Antragstellenden auch tatsächlich die Personen sind, die sie vorgeben zu sein.

Erfolgsgeschichten zeigen: Es kann schnell gehen: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Digitalisierung möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist. Gesundheitsämter, die zu Beginn der Krise noch per Fax – teilweise auf Thermopapier – arbeiteten, wurden mit fünf Milliarden Euro vom Bund ausgestattet, um das System SORMAS einzuführen. Trotz Anfangsschwierigkeiten sind die Prozesse heute weitgehend digitalisiert.

Ähnliches Potenzial steckt in der Übertragung bewährter Konzepte aus anderen Bereichen. Warum sollten Bürgerleistungen wie Anwohnerausweise nicht über Terminals beantragt werden können – ähnlich wie Überweisungen an Geldautomaten?

Auch die Energiekrise hat bewiesen, dass Dinge schnell gehen können, wenn es darauf ankommt. Innerhalb von zehn Monaten wurden Flüssiggasterminals geplant, gebaut und in Betrieb genommen. Diese Entschlossenheit muss als Blaupause für den Bürokratieabbau und den Ausbau erneuerbarer Energien dienen.

Fazit: Mut zu grundlegenden Veränderungen: Die Personalnot in Deutschlands Kommunen wird nicht kurzfristig lösbar sein. Doch mit konsequenter Digitalisierung, vereinfachten Regelungen und pragmatischen Lösungen können wir die Verwaltung entlasten und handlungsfähiger machen. Die Politik muss diese Themen mit Nachdruck angehen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn die Zukunftsfähigkeit Deutschlands hängt entscheidend davon ab, ob wir bereit sind, die Herausforderungen von heute entschlossen anzugehen. (Gerd Landsberg)

Staatliche Doppik jetzt! Für einen funktionierenden und nachhaltigen Staat

Im Rahmen einer Initiative von Re:Form haben Experten einen Aufrufan die kommende Bundesregierung verfasst.

Verkehrsverbünde klagen über Betrug bei Deutschlandticket

Trotz des Preisanstiegs ist die Pauschalpreisfahrkarte für die Öffis stark gefragt. Schätzungen zufolge hat die Zahl der Betrugsversuche eine Million erreicht.

Landkreistag empfiehlt Städten und Gemeinden Rückzug aus sozialen Medien

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Brötel, empfiehlt Städten und Gemeinden den Rückzug aus sozialen Medien.

Transformation in den Kommunen: Erfolgsfaktoren moderner Arbeitswelten

„Wer nicht geht mit der Zeit, der geht mit der Zeit“ – diese Weisheit gilt auch für die notwendigen Veränderungen der Arbeitsprozesse und Arbeitswelten in den Kommunen. Digitalisierung der Bürgerkontakte, interkommunale Zusammenarbeit und Personalmangel sind Treiber der Veränderungen. Dazu kommt die Notwendigkeit der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Ohne Personal ist weder Staat noch Stadt zu machen.

Und weil die Kommunen mit Gehältern, Boni und Dienstwagen nicht punkten können, müssen Themen wie Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsorten, Selbstorganisation, Sinnstiftung, Werte und Partizipation in den Vordergrund rücken, zusammengefasst unter „New Work“. Und so sexy „New Work“ auch erst einmal klingt, so löst die Implementierung doch verständliche Ängste aus. Schließlich geht es auch darum, gewohnte Einzelbüros gegen Openspace- und Multispace-Flächen zu tauschen.

Auch Desk-Sharing ist zwingender Bestandteil von New Work. Gerade hier liegen die entscheidenden Barrieren für das Gelingen der notwendigen Transformation. Die Kolleginnen und Kollegen streiten zuerst für den Erhalt ihrer Einzelbüros, obwohl veränderte Arbeitsprozesse zu Arbeitsumgebungen ohne Einzelbüros zwingen.

Diese Veränderungen sind alternativlos, um das Unwort des Jahres 2010 zu bemühen. Alternativlos ist aber nicht der Weg hin zu den modernen Arbeitswelten. Es gibt

Erfolgsfaktoren, die beachtet werden können: Akzeptanz schaffen: Es geht um mehr als einen „Umzug“, es sind tiefere Veränderungen, die mit dem Wechsel aus den Einzelbüros in die neuen Bürokonzepte verbunden sind. Dafür muss Akzeptanz geschaffen werden. Hier haben die Führungskräfte eine Schlüsselfunktion

Arbeitswelten sind nicht Hülle:Neue Arbeitswelten sind schnell gebaut. Sie müssen aber gelebt und in die Arbeitsprozesse implementiert werden.

Open-Space und Desk-Sharing nicht für die Gesamtverwaltung denken: Open-Space und Desk-Sharing für eine Gesamtverwaltung funktioniert nicht, weder baulich noch arbeitsorganisatorisch. Jeder Bereich benötigt eigene Flächenbereiche zur Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls und damit sozialer Interaktion im arbeitsinhaltlichen Kontext.

Innenarchitektur und Raumpsychologie: Relevant sind optische Gestaltungen neben Klima, Akustik und Licht.

Kommunikationsorte: Notwendig sind Flächen, die spontanen und ungeplanten, hierarchieübergreifenden sowie interdisziplinären Austausch ermöglichen.

Digitalisierungsfortschritt und technische Ausstattung: Ohne Digitalisierung ist keine Flexibilisierung von Orten und Zeiten möglich. Erforderlich sind mobile Technik, zeit- und ortsunabhängige Zugriffsmöglichkeiten und die Ausstattung von Arbeitsplätzen für hybride Abstimmungen.

Die Liste der Erfolgsfaktoren ist verlängerbar. Positiv ist, dass sich die neuen Arbeitswelten auch rechnen. Im Ergebnis wird ein geringerer Flächenbedarf benötigt. Die Konsolidierung von Flächen und Gebäuden sind gleichsam Beifang im Umbauprozess. (Prof. Dr. Oliver Junk, Oberbürgermeister a.D.)

Problem für Berufstätige: Viele Eltern von Ausfällen in Kitas oder Ganztagsschulen betroffen

Sie müssen ihre Kinder früher abholen oder können sie gar nicht erst hinbringen – viele Eltern sind laut einer Umfrage von Ausfällen in der Kinderbetreuung betroffen. Oft sind dann berufstätige Frauen im Nachteil.

Theo Magin (92) ist tot. Magin war mehrere Jahre Präsident bzw. Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindesbund. Er starb am 28.1.2025 in seiner Heimatstadt Schifferstadt. Theo Magin setzte sich in besonderer Weise für die Stärkung der Kommunen ein, arbeitete als MdB eng mit Bundeskanzler Helmut Kohl zusammen und war Vorsitzender des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Gerd Landsberg und ich konnten ihn während unserer Zeit beim DStGB als engagierten und außergewöhnlichen Kommunalpolitiker und Mensch kennenlernen (frh)

Theo Magin Foto: Julius Steiger

ZMI-Newsletter-Kooperation mit dem Internetmagazin Demokratischer Salon

In den vom Demokratischen Salon herausgegebenen Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen heißt es in der aktuelle Ausgabe von Januar 2025 u.a. „Sizilianische Gemeinde profitiert von Migrant:innen: In der taz berichteten Augustin Campos und Stefanie Ludwig aus Piazza Armerina, einer sizilianischen Gemeinde: „Eine Stadt macht sich auf“. Etwa fünf Prozent der 20.000 Einwohner:innen kommen aus dem Ausland, aus Bangladesh, Burkina Faso, Gambia oder Nigeria. Seit 2011 gibt es ein Aufnahmezentrum für Geflüchtete, das von dem Sozialunternehmen Don Bosco 2000 geleitet wird. Angeboten werden Vermittlung von Praktika und Arbeitsplätzen, Sprachkurse und psychologische Betreuung. Die Stadt hat sich verändert, inzwischen sieht man in der Stadt nicht nur alte, sondern auch junge Leute auf den Straßen. Die stark von Abwanderung betroffene Region verjüngt sich. „Exilanten“ – so Samantha Barresi die Leiterin des Aufnahmezentrums – arbeiten „in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft“. Agostino Sella, Gründer von Don Bosco 2000, sagt: „Erst sind die Menschen skeptisch, wenn sie dann aber einen Koch in ihrer Küche benötigen und einen afrikanischen Koch finden, sagen sie: Gott sei Dank gibt es einen afrikanischen Koch.“ Der Bürgermeister, der den Fratelli d’Italia angehört, reagiert leider nicht auf Anfragen. Die Akzeptanz der Zugewanderten in der Bevölkerung und bei den Wirtschaftsunternehmen in der Region steigt.“

Der Text wurde freundlicherweise vom Herausgeber des Demokratischen Salons Norbert Reichelt, dem ZMI-Newsletter zur Verfügung gestellt. Er kann hier abonniert werden.

Gesetz zur Beschränkung von Solarstrom verabschiedet

Der Bundestag hat ein Gesetzespaket zur Energiewende beschlossen. So soll unter anderem das Stromnetz entlastet werden. Außerdem wird der Bau von Windrädern eingeschränkt – eine Regelung, die vor allem die Heimat von Friedrich Merz betrifft.

Chatten mit den Wahlprogrammen

Wäre es nicht praktisch, wenn man die politischen Positionen der Parteien im Wahlkampf mithilfe Künstlicher Intelligenz vergleichen könnte? Eine Gruppe junger Studenten und Doktoranden hat mit „wahl.chat“ ein Online-Tool gebaut, eine Mischung aus Wahl-o-Mat und Chat GPT, das genau diesen Vorgang ermöglicht.

Nie wieder anstehen beim Amt: Estland hat seine Behörden vollständig digitalisiert

In Deutschland kann man online ein Kraftfahrzeug zulassen. Ein anderes EU-Land ist bei der Digitalisierung der Behörden schon viel weiter. Nach eigener Aussage sind alle Behördengänge vollständig digital möglich.

Warum der Personalausweis ab Mai teurer wird – Lichtbilder müssen dann elektronisch vorliegen

Eine Neuregelung zur Lichtbildaufnahme treibt den Preis eines Personalausweises künftig in die Höhe. Wie sich die Kosten zusammensetzen.

KI-Marktplatz der Bundesverwaltung: Neue Plattform soll Transparenz beim Einsatz künstlicher Intelligenz schaffen

Die Bundesverwaltung hat einen Schritt zur Digitalisierung ihrer Dienste unternommen. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat präsentierte eine neue Online-Plattform, die den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Behörden transparent machen soll. Der Marktplatz der KI-Möglichkeiten (MaKI) ist seit unter kimarktplatz.bund.de erreichbar.

Ihnen wurde der Newsletter weitergeleitet? Hier können Sie in abonnieren

Welt der KI: Vom Rücklicht zum Scheinwerfer

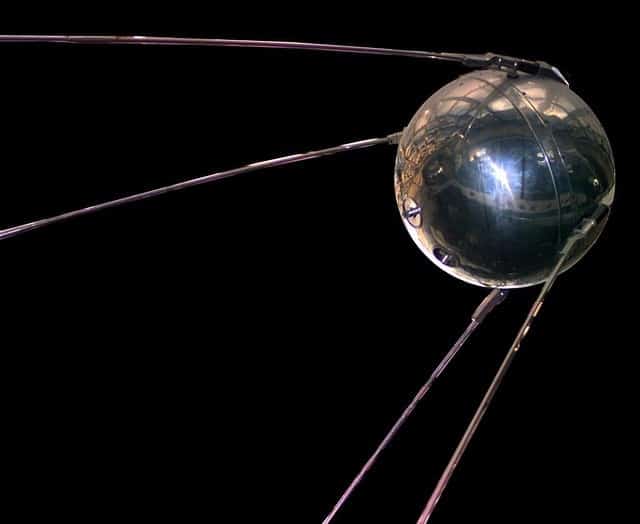

Es war ein Freitag, der 4. Oktober 1957. Ich saß als Kind in der Küche und hörte Radio. Die Nachricht, die an diesem Tag um die Welt ging, war bahnbrechend: Der Sowjetunion war es gelungen, mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Erdsatelliten ins All zu schießen. Ein technisches Wunder, das in den USA und Westeuropa Schockwellen auslöste. Es folgte eine beispiellose Innovationsoffensive des Westens. Zwölf Jahre später betrat mit Neil Armstrong ein Amerikaner als erster Mensch den Mond.

Knapp 70 Jahre nach Sputnik wiederholt sich die Geschichte. Am 27. Januar 2025 erschütterte das chinesische Unternehmen DeepSeek die Technologiewelt. Die bis dahin unangefochtene Dominanz US-amerikanischer Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz geriet ins Wanken. DeepSeek präsentierte ein KI-Modell, das leistungsfähig, kostengünstig und ressourcenschonend ist. Es benötigt weniger Chips und verarbeitet Daten in verteilten Segmenten effizienter als die westliche Konkurrenz. Die Folgen waren dramatisch: Ein Börsenbeben erschütterte die Technologiebranche. Der Chipgigant Nvidia verlor an nur einem Tag rund 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Ironischerweise hatten US-Unternehmen nur wenige Tage zuvor mit Unterstützung von Präsident Donald Trump unter dem Namen Stargate ein milliardenschweres Investitionspaket zur Förderung der KI-Industrie in den USA angekündigt. Parallel dazu lockerte Trump die KI-Beschränkungen der Vorgängerregierung.

KI ist auf dem besten Weg, das Internet als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts abzulösen.Sie wird unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Politik grundlegend verändern. Wie wir arbeiten, lernen, kommunizieren und unsere Freizeit gestalten, wird zunehmend von KI bestimmt. Verwaltungen werden automatisiert, Dienstleistungen datenbasiert neu entwickelt. Doch mit dem technologischen Fortschritt geht eine grundlegende Verunsicherung einher: Was bedeutet es, wenn bisherige Gewissheiten plötzlich nicht mehr gelten und sich alles ändert?

Europa steht am Scheideweg. Sind wir nur Zuschauer, die den Lichtern der technologischen Avantgarde folgen?

Die Antwort kann nicht sein, bestehende Technologien zu kopieren. Für viele Innovationen der letzten Jahrzehnte ist der Zug abgefahren. Stattdessen muss Europa konsequent in Forschung und Entwicklung investieren, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und Start-ups massiv fördern. Nur so kann es in 30 Jahren selbst zur technologischen Speerspitze aufsteigen.

Ein Lichtblick ist die deutsche Agentur für Sprunginnovationen. Sie treibt wegweisende Ideen voran. Die neue Bundesregierung wäre gut beraten, diese Initiative weiter auszubauen und damit ein starkes Signal für die technologische Zukunft Europas zu setzen. Die Frage ist nicht, ob wir aufholen können – sondern ob wir bereit sind, unsere Rücklichter wieder zu Scheinwerfern zu machen. Jetzt muss gehandelt werden. Nicht die Lösung von Tagesproblemen allein bringt uns voran, sondern der unbedingte Wille, Deutschland und Europa voranzubringen. Wir müssen in größeren Zeiträumen denken und vor allem handeln. Deutschland hat hervorragende Ingenieure und Wissenschaftler. Sie sind unser Kapital. Ihnen müssen wir die besten Bedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Die neue Bundesregierung steht hier vor einer wichtigen Aufgabe. (Franz-Reinhard Habbel)

Neues aus den Kommunalen Spitzenverbänden

DST: Zeitenwende auch im Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen

DStGB: Städte und Gemeinden fordern Bundeszuständigkeit für Abschiebungen

DLT: Erwartungen des Landkreistages an den Bund

GStBRLP: Operationsplan Deutschland: Kommunen spielen zentrale Rolle in neuer Sicherheitsstruktur

HSGB: Besinnung auf das schwärzeste Kapitel der deutschen Geschichte

SSGT: Für ein neues Miteinander

SHGT: Infoveranstaltungen zu „Unser Dorf hat Zukunft

NWStGB: NRW schafft wirksame Steuerungsregelung für Windenergie

STÄDTEVERBAND-SH: Land muss seine Hausaufgaben machen

NWStGB: Kommunale Verpackungssteuer ist rechtmäßig

StGBST: Steuerfortentwicklungsgesetz verabschiedet

StGTMV: Ganztagsbetreuung in M-V

Kopf der Woche: Stephan Bröchler, Landeswahlleiter Berlin

Buch der Woche: Kommunalrecht für Nichtjuristen von Gunnar Schwarting

Nicht alle, die für eine Kommune arbeiten, besitzen eine juristische Ausbildung; im Arbeitsalltag in den Kommunen stellen sich aber dennoch eine ganze Reihe von Fragen, die kommunalrechtlicher Natur sind – wie geht man damit um? Bei diesen Fragen geht es oftmals um die Arbeit von Rat und Ausschüssen, Bürgerbeteiligung, Interkommunale Zusammenarbeit, Auslagerungen in Betriebe und Unternehmen, die Sicherung von Mitteln im Haushalt, die Rechnungsprüfung, Satzungsfragen und viele anderes mehr. Erschwerend zur Vielfalt kommt hinzu, dass die spezifischen Vorschriften in jedem Land anders sind. Der vorliegende Band erklärt die rechtlichen Grundprinzipien anschaulich für Nicht-Juristen. Dabei wird nicht ein spezielles Landeskommunalrecht zugrunde gelegt; vielmehr geht es darum, die Sachverhalte, für die die Regelungen jeweils gedacht sind, ganz allgemein zu verstehen. Damit wird ein Einstieg in eine gegebenenfalls notwendige vertiefende Betrachtung einzelner kommunalrechtlicher Themen erleichtert. Insofern bietet sich das Buch nicht nur für Nicht-Juristen, sondern auch für interessierte Kommunalpolitiker und -politikerinnen an. Gunnar Schwarting war Beigeordneter und Stadtkämmerer sowie Geschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz; zurzeit ist er als Honorarprofessor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer tätig.

Zahl der Woche: 13 % der Rentnerinnen und Rentner hierzulande arbeiteten nach Renteneintritt weiter (Quelle: destatis)

Chatbot der Woche: ELSE Gemeinde Salzbergen

Tweet der Woche: Bayerischer Landkreistag

Die bayerischen Landräte fordern von der nächsten Bundesregierung: Handlungsfähigkeit der Kommunen sichern! Die Anliegen der Fläche müssen gehört werden! Hier mehr: https://shorturl.at/T0A95 #Bayern#Kommunen #ZukunftGestalten#Politik #Landräte

Zu guter Letzt: „Typische Lösung für Bürokraten“: Fahrkartenautomat der Üstra sorgt für Spott – verdeckt Infotafel

Image by This_is_Engineering from Pixabay

Image by louisehoffmann83 from Pixabay

Image by NASA-Imagery from Pixabay

+++

Der ZMI kann kostenlos hier abonniert werden.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.

Ihr Franz-Reinhard Habbel